(つづき)

さて二日目です。朝6時に起床してラジオ体操なんて、なんて健康的!というより、ただただ眠いという雰囲気。

全体的にまったりとしています。

それでも元気になるのが食事時。

朝食と言えばバナナ。バナナがあれば、大人もご満悦。

食事が終わってミーティングが終われば、次の予定まで自由時間です。こんな広々としたところで周りを気にせず遊ぶということ自体、

都市部では難しくなっている昨今。子供の元気さを一番かいま見れる時間でもあります。

ここまで来ると、子供同士だいぶうち解けて来た感があります。自由時間の後は毎年恒例のペットボトルロケット作り。今年は、

リーダーの中にロケット関係の勉強をしてる人間がいたりして、結構飛ぶのでは無いかと期待大ですが、子供はあまり気にしてない様子。

それでもいざ始めてみると、さすがはスペースキャンプと言うだけあって、ロケットに興味がある子供が多い様子。皆真剣に作っています。

さっきまで居眠りしてたなんて、嘘のようです。 製作が一段落したところで、早くも昼飯の時間。今日の昼飯はそうめんです。

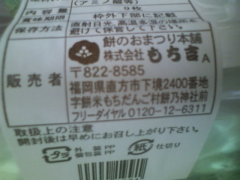

そうめんを冷やすために、使い切ってしまった氷を調達するのもスタッフの仕事。近くの漁港に氷の自販機?のようなものがあるのですが、

業務用だけあってもの凄い勢いで大量の氷が出てきます。カヤック歴?十年の、体力自慢な大人でないと危険なくらい。

ボタンを押すと、出てきます。

周りで見てる分には、ただただ爆笑ですが、本人はかなり真剣です。

こんなドラマが日々繰り広げられているのもスペースキャンプならでは。ま、そんなことは子供たちには関係ないのですが。(笑

メシが終わって休憩が済んだら、いよいよロケット発射です。去年は惨憺たる結果に終わり、

関係者一同ある意味トラウマになっていた感がありますが、今年はどうでしょうか。

ペットボトルに水を入れて発射台にセットし、空気を入れます。

各班ごとに順番に飛ばして行きますが、今年はどこのロケットも飛ぶ飛ぶ・・・。場外まで飛んでいくのもあるくらいで、大成功です。

ちなみに子供たちが真剣になってるのには、この順位で夕食のカレーに入る具材が決まるから、というのもあります。(笑

ロケットを飛ばしたら、今度は夕食のカレー作りです。カマドで火を焚いて調理なんて初めての子供が多いと見えて、これもまた真剣です。

タマネギで泣いたり、煙にむせながら皆で作ったカレーは、きっと格別だったでしょう。

食後は双眼鏡を使った天体観測をして、本日の予定は終了です。雲が出てきてあまり多くの星は見れませんでしたが、

双眼鏡で星を見るなんてしたことが無かったようで、インパクトはあったみたいです。ついでに、寝っ転がりながら流星探しなんかもやりました。

こんな具合で、二日目も無事終了です。

(つづく。)

昨年に続きまして今年も行って来ました、「種子島スペースキャンプ」です。

去年は暑さが脅威でしたが、今年は開催が一ヶ月ずれたということもあって去年ほどでは無い様子。

それでもエアコン慣れした子供たちを静かにさせるには十分の暑さがあります。

今回は運営側スタッフということで、雑用全般と星空観察会・シュノーケリングのインストラクターとして参戦の予定ですが、

直前になってスタッフに欠員が発生。急遽カメラマンの仕事もすることになりました。

こういうところでの撮影は本当に久しぶりなので、大丈夫なのかなぁという一抹の不安を感じつつ挑んだわけですが、

思えば去年も何をするのかわからないまま現地に到着して・・・でしたね。今年も同じような展開です。(笑)

現地に到着して、まずはスタッフミーティング。今年は去年より子供の人数が多いので、リーダー役も多いです。緊張はしてるようですが、

まだ余裕がありますね。

前日より準備がされていた会場などをざっと点検し、取り付けがイマイチな旗の位置をなおしたりして、子供たちの到着を待ちます。

そうこうしてるうちに子供たちが到着です。

会場で待ち受けだけじゃなく、港まで迎えに行ったりもします。そうして集まった子供たち60人。

ほとんどが見ず知らずなので大人しくしてるかと思いきや、

UNO大会が始まったり、木に登っていたりと、そりゃもう賑やかです。変なしがらみだらけな大人には、

マネが出来ない適応力を見せる子供たちであります。この辺は見習わないといけないですね。

—–

そうこうしながら全員集まるのを待って、開会式(オープニングなんとか)です。

座った途端、電池切れになる子供もいますが・・・。

リーダーを交えた(仁義無き)レクリエーションなどをしつつ、和んだところで夕食へ。

やはりメシが一番楽しい時間。まだ少し違和感のある食卓ですが。

初日はこんな具合でした。明日からどうなるかなー?

(つづく)

やかましくしてないと、仕事をしない連中が居るでしょう?この国には。

必要以上に騒ぐのはおかしいけども、言うべきことを言わない世の中というのも、おかしくないですかね。言われる方からしてみたら、

それを良しとしない/とりあえず静かにしとけという心情があるというのもわからなくはないけど、

国を切り盛りしている政治家がする発言じゃないよなぁと。

というか、もっと働け。>上の方。

ペンキ塗り作業のため、某所に着いたのは午前0時過ぎ。

で、4時起床。

環境保護のためには、睡眠不足も致し方なしとは言いませんが。

ウミガメが産卵にやってくる某海岸で、この時期は卵が孵化する時期ということで、

管理人(ボランティアの漁師)から、出張中の管理を依頼されたという、某所スタッフの方々と海岸へ。

孵化場(あらかじめ卵を集めて保護しているところ)に行ってみると・・・。

居ますよ、小さいのが。

テレビでは良く見かける姿ですが、実物は思いのほか小さい。

でもって沢山。わらわらと居ます。

孵化場はワクで囲まれているので、海にたどり着けず右往左往しております。

これをこのままにしておいては、何をしているのだかわからないので、

拾い上げて海に放流するというわけです。

波打ち際に離してやると、うまいこと波に乗って泳いで行く奴も居れば、ひっくりがえって一向に進まない奴。寝ているのか、

じっと動かない奴・・・などなど。

カメ社会にもいろんな奴が居るというのが良くわかります。

一通り放流し終わった後で孵化場に戻ると、

新たに生まれてたりしますが、そんな奴も忘れずに放流します。

—–

と、まぁ保護してある分についてはこんなところなのですが、

これ以外にも埋まっている卵はあるわけで。

当然そんな卵から生まれた小ガメは、自分の力だけで海に行かなければなりません。

海岸には、そんな小ガメの歩いた足跡が無数にあります。

流木・ごみ・タイヤ溝・雑草というような障害が、たくさん仕掛けられた国定公園の海岸。

保護されなかった小ガメの一生は、まずこれらを乗り越える苦難から始まります。

0.0002%と言うウミガメの生存率。

せめて海にたどり着ける率だけでも、100%に近づけられないものですかね・・・。

—–

ゴミの山で途切れた足跡を見ると、何が国定公園なのかと、情けなくなりますね。

別にエコロジストでは無いけれど、いろいろと考えさせられます。